张翼飞,毕业于浙江大学,政治学博士。哈尔滨工程大学人文社会科学学院院长助理,民政部第三届“全国基层政权建设和社区治理专家委员会”专家委员,黑龙江省社会学学会副秘书长,“国家级线上线下混合式一流课程”《古典社会学理论》授课团队成员,“黑龙江省一流本科课程”、“黑龙江省哲学社会科学优秀教师特色示范课堂”《发展社会学》主讲人,获黑龙江省2017青年教师教学竞赛优秀奖、哈尔滨工程大学“我最喜爱的老师”、“教育教学先进个人”、青年教师教学竞赛文科组冠军、“馨星竞赛——教师教学技能大赛十佳教学能手”等奖励和称号。

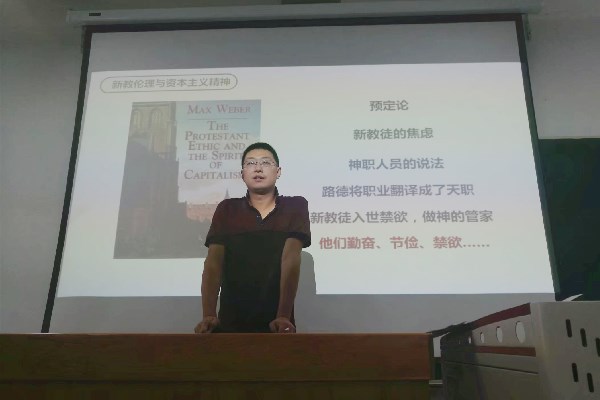

第一,专业基础扎实,向“听不明白”说不,教学风格深入浅出。对于文科理论教学而言,一直有一大痛点:理论太深奥学生听不明白,同时由于听不明白不知道理论有什么用。张老师专业基础扎实,课前充分准备,对各种理论的来龙去脉及可能受到的质疑烂熟于心,课上全程脱稿,将抽象理论完全用白话讲出来,如果课堂上学生认为哪里还不够“白话”,随时可以提问。在对理论理解的基础上,运用各种现实例证,展示理论在社会生活的应用,反过来促成更深入的理解,让学生不禁发出“原来如此”、“豁然开朗”的感叹。

张老师的授课获得了学生的热烈欢迎,虽然上课不爱点名,但仍维持了极高的“上座率”,评教打分常年位居专业前列,被学生推荐并成功获评哈尔滨工程大学“我最喜爱的老师”。授课课程获评“国家级线上线下混合式一流课程”、“黑龙江省一流本科课程”,参与录制的慕课获评“黑龙江省精品在线开放课程”。

第二,运用苏格拉底式教学法,向“想不明白”说不,创新教学方法。上过张老师课的学生都知道,上张老师的课饿了可以吃,渴了可以喝,但唯一不可以的就是“不思考”。张老师在教学中发现,我国学生的一个突出弱项是缺乏思维训练,针对这一问题,他在课堂中采用了苏格拉底式教学法。苏格拉底式教学法以反思和追问为主要特色,教师并不将知识点直接灌输给学生,而是引导学生思考和体会某一知识点(如某概念和理论)的具体含义以及是如何得出的。这个引导的过程是一个追问的过程,从提出一个简单基础的问题开始,运用三段论逻辑层层推进,在此过程中学生与教师一起推理,教师运用举例等手段辅助学生理解。

张老师教学方法和水平获得了专家肯定,获得“黑龙江省青年教师教学竞赛” 优秀奖、“哈尔滨工程大学青年教师教学竞赛”一等奖、哈尔滨工程大学教师教学技能大赛“十佳教学能手”、“哈尔滨工程大学教育教学先进个人”等奖励。学校督导张秀媚老师曾如此评价这种教学方式:“讲课风格独特,有激情,有个性,有内涵。源于身出名校,功底宽厚。旁征博引,以疑启思,和学生一同穿越时空隧道与柏拉图、康德、亚当·斯密等人类历史上伟大的哲人展开智慧对话与碰撞,使学生脑洞大开”。

第三,传播马克思主义坚持党和国家的方针政策,向“假大空”说不,思想政治水平高。张老师认为,在大学中传播马克思主义和坚持党和国家的方针政策不能停留在喊口号、念文件的水平,而要追求深度和力度,让同学们在思想上、理念上实现深入认同。马克思认为他的社会主义学说是一门科学,是可以通过严格的逻辑推理而得出的。以此为指导,他将思想政治内容融汇到教学工作中,例如他在“社会思想史”课堂上阐释十九大报告中“社会治理创新”提法的社会学内涵,在“发展社会学”课堂上用沃勒斯坦的“世界体系”理论讲解我国建国后实行工农业剪刀差政策的深层原因,用“依附理论”解读一带一路建设的战略意义。他的相关课程被评为“黑龙江省哲学社会科学优秀教师特色示范课堂”、哈尔滨工程大学课程思政示范课。

第四,温暖感动学生,向“无人问津”说不,当“留守学生”的导师。有一些研究生由于所属导师的外聘、调动、身体等原因往往无法得到及时的、近距离的指导,这不论从学业还是心理上对于他们的成长都是不利的,他们戏称自己为“留守学生”。怀着“不能让学生像没人管的孩子”的初衷,张老师义务为他们进行了指导,由于口碑效应,陆续下几届学生也来寻求帮助。在几年时间里,在没有组织安排的情况下,他义务为三位“留守学生”进行了指导工作,包括他们平时的答疑、硕士论文开题、写作、修改工作,学生很受感动,毕业后寄来感谢信。对于其他学生经常性的问题请教,也都认真予以解答,被学生亲切地称为“大飞哥”。被本科生推荐参评“毕业生身边最温暖的人”,被研究生推荐为“学生最喜爱导师”,被专业推荐参评研究生“育人突出典型”。